座禅で心を整えるには、正しい姿勢がとても重要なポイント。

この記事では、初めての人でも簡単に座禅を始められるように、正しい姿勢のポイントを写真付きでわかりやすく解説します。

まただれでも座禅ができるように、足の組み方を5つ紹介するとともに、座禅を始める前の準備や注意点も合わせて説明します。

座禅は心を落ち着かせて自分と向き合うことができる機会。続けることで人生の質も向上します。

この記事を最後までお読みいただき、自分に合った座り方で座禅を始めてみましょう。

座禅を始める前の準備

座禅を始めるときには、ちょっとした準備が必要です。この章では、その方法を簡単に紹介します。

必要な道具

座禅を始めるにあたり必ず用意したいのが坐蒲(ざふ)。座禅用のクッション(座布団)です。

正しい姿勢を保つために必ず用意しましょう。

足の組みやすさ、背筋の伸ばしやすさでも坐蒲は初心者の方におすすめです。

もし坐蒲が用意できない場合は、座布団を二つに折って使います。その際は、硬めの座布団を選びましょう。

なお、座禅の道具について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてくださいね。

服装

服装は洋服でも和服でも構いません。足が組みやすい、ゆったりとした服装を選ぶことが大切です。

洋服ではジャージやスラックス、ロングスカートなどがおすすめ。和服なら作務衣で行うのも体への締め付けが少ないの良いでしょう。

反対に座禅に適さない服装は、派手なものや露出の多い服装、身体を締めつけるようなもの。きつい服で座禅を行うと、かえって血流が悪くなり座禅をするのが苦痛になってしまいます。

ジーンズやスーツ、ミニスカートやタンクトップなどは避けましょう。

基本的な座り方(足の組み方)

この章では基本的な座禅の足の組み方について、5つ紹介します。

- 結跏趺坐(けっかふざ)

- 半跏趺坐(はんかふざ)

- 安楽座(あんらくざ)

- 正座

- 椅子座禅

上記のどの組み方の場合でも

- 「お尻」「両ひざ」3点で身体を安定させる

- 背骨(腰)を立てる

ことを意識しましょう。

ちなみに基本の形と言われているのが、結跏趺坐・半跏趺坐です。

しかし座禅が初めての方や、身体の固い方には特に「結跏趺坐」で足を組むのが難しいことも…。

なのでまずはここで紹介する5つの組み方の中から、自分の身体の状態に合った足の組み方から始めてみるのがおすすめ。

型にこだわらず、自分の体に適した姿勢で座禅を行うことが心を整えることにもつながります。

結跏趺坐(けっかふざ)

片方の足の甲を、反対側の太ももの上にのせる

もう片方の足も、反対側の太ももの上にのせる

両ひざは地面につき、お尻と3点で身体を支える

座禅と言えば結跏趺坐の足の組み方を想像する方も多いと思います。

慣れれば一番安定するとされる基本姿勢で、座禅で無理なく長時間正しい姿勢を保つには、結跏趺坐が最も良いとされています。

結跏趺坐はお尻と両ひざ3点で姿勢を安定させやすく、背骨も垂直に立てやすくなります。

ただ初めての方や体の固い方には難しいことも多いため、足首や腰などに痛みが出る場合には半跏趺坐など他の足の組み方を試しましょう。

無理をして結跏趺坐にこだわることは、自分の我を押し通すことにもなり、座禅に向き合う姿勢としてもよくありません。

- 両ひざが地面について、お尻と3点で支えること

- 足に痛みがあるときは、結跏趺坐にこだわらず他の組み方を選ぶ

半跏趺坐(はんかふざ)

片方の足を、反対側の太ももの上にのせる

下になる片方の足を、坐蒲側に引き寄せる

結跏趺坐が難しい場合には、半跏趺坐を試してみましょう。結跏趺坐では両足首を太ももの上にのせますが、半跏趺坐では片方の足だけを上にあげます。

座禅の途中で足が痛くなれば、左右の足を組み替えても問題ありません。結跏趺坐同様に、両ひざとお尻の3点で身体が支えられているかを気にしましょう。

よくない例

下の足が、上の足の下敷きになっている。

下になる足はできるだけ坐蒲に近づけて中に引き寄せる。

安楽座(あんらくざ)

両足のすねが地面につくように座る

ヨガの基本の座り方でもある安楽座も姿勢を整えやすいので、半跏趺坐が難しい方は、安楽座を試してみましょう。

ヨガではかかとはおへその延長線上に置く、というやり方が基本とされていますが、自分の身体が安定させやすい位置を探してみましょう。

両ひざは地面につきにくいので、すね全体を床につけるイメージで行います。

- お尻の下に坐蒲を敷くと、背骨が丸まりにくい

正座

坐蒲をお尻の下に敷き、正座する

正座も姿勢を安定させやすい形です。坐蒲、またはかかとの上にお尻をのせ、背骨を真っ直ぐにします。

正座は、長時間の座禅では苦痛になってしまったり、足がしびれやすいので、短時間の座禅であれば正座でやるのも良いでしょう。

- ひざは少し外に広げるように座る

- 短時間の座禅におすすめ

椅子座禅

背もたれを使わずに座る

どのような方でも座禅を楽しめるのが椅子を使った座禅です。

背もたれは使わず、両足が地面につく高さの椅子に座ります。深く腰掛けて背もたれを使う座り方だと、腰に負担がかかるので注意しましょう。

結跏趺坐と同様に、背骨をまっすぐにして座ります。

- 背もたれは使わない

- 足の裏はしっかり地面につける

- ひざは肩幅程度に開くと姿勢を安定させやすい

よくない例

背筋が前屈みになっている。

足は伸ばさず、膝が90度になるのが良い。

どの座り方が正解なのか?

基本の座り方である結跏趺坐が正しいということはなく、自分の姿勢が安定しリラックスできる座り方がそのときの正解と言えるでしょう。

結跏趺坐や半跏趺坐の足の組み方は、慣れないと痛いという方も多いです。痛いままで座禅をすると、足や腰を痛める原因にもなり、座禅中にも雑念が浮かびやすくなってしまいます。

せっかく座禅を組んでも痛さで気が散ってしまっては意味がありません。まずは自分の身体の状態に目を向けて、姿勢が安定してリラックスできる組み方を見つけましょう。

姿勢を安定させるコツ

どの足の組み方にも、姿勢を安定させるために共通するコツがあります。

それが「左右揺振」です。

左右揺振(さゆうようしん)

- 腰を支点に、左右に上半身を大きく揺らす

- 腰骨、背骨、肩、首と身体の下から順に揺れの支点をずらし、徐々に揺れの幅を縮めていく

上半身を大きく揺らしながらその幅をゆっくり縮めていくと、自分の身体の軸が天井に垂直になる点がわかります。

背骨一つひとつをまっすぐと天井に積み重ねるイメージで、ゆっくりと丁寧に行いましょう。

肩や身体に力が入らないよう、大きく3回深呼吸をしてから左右揺振を行うのもおすすめです。

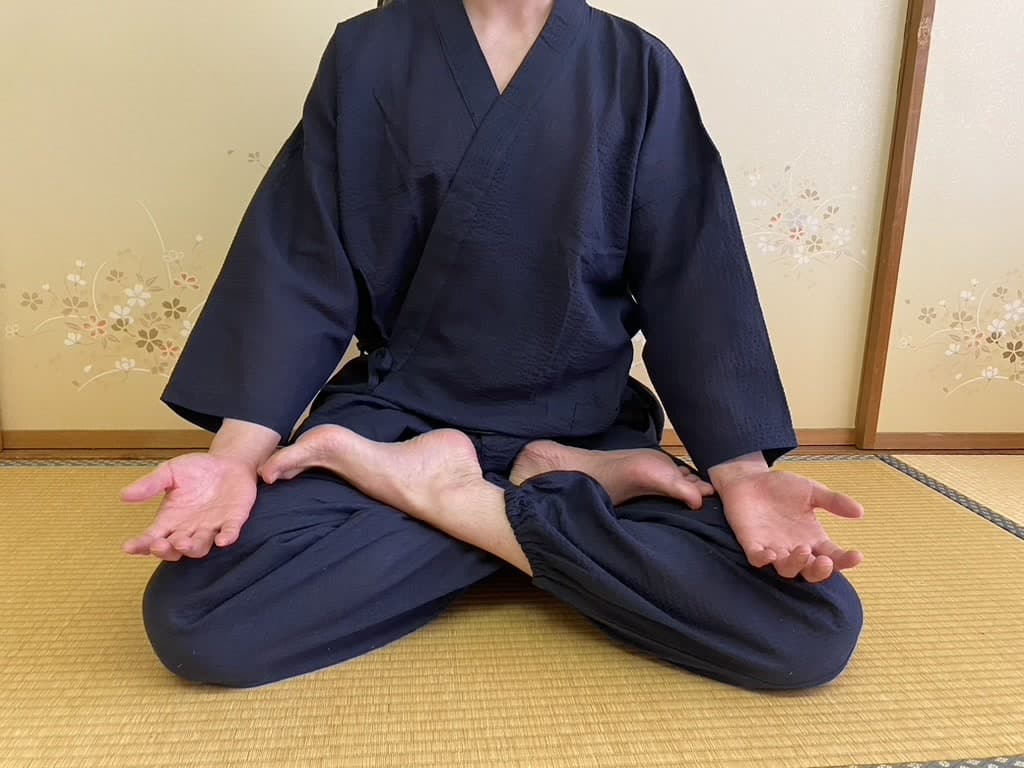

基本的な手の組み方

この章では、座禅の基本的な手の組み方である「法界定印」と「叉手」のやり方を紹介します。

法界定印(ほっかいじょういん)

- 右の手のひらを上向きにして組んだ足の上に置く

- 右手の上に左手を重ねる

- 親指同士を軽くふれる程度につけ、両手で楕円形をつくる

この法界定印の形は釈迦が悟りを開いたときの印相であったといわれています。

座禅中は常に法界定印の手の形で行います。

このとき手の組み方に意識がいき、背骨が曲がらないように注意しましょう。

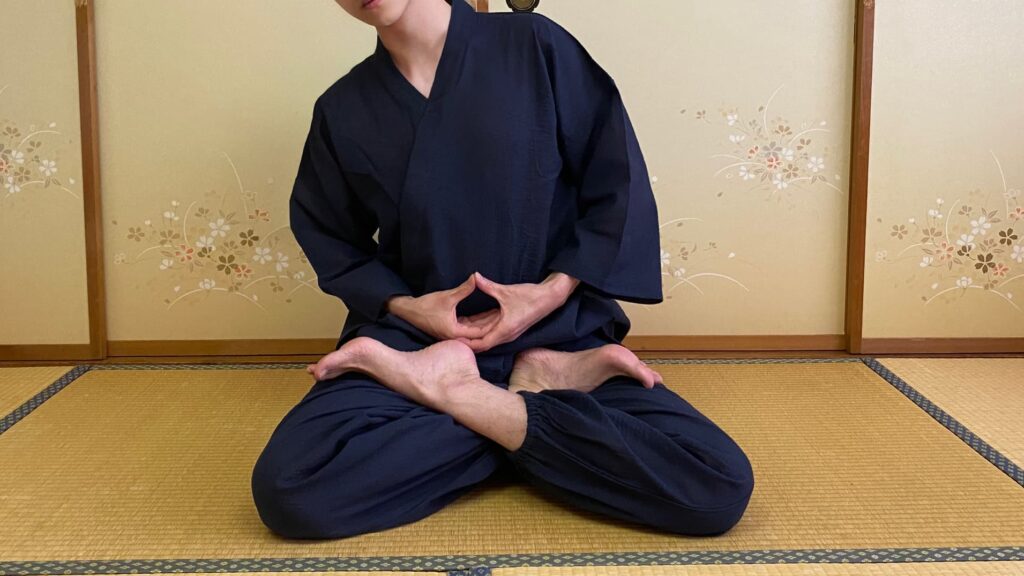

叉手(しゃしゅ)

- 左手の親指を内にして握り、胸に軽く当てる

- 右手で左手を覆う

叉手は立っているときや、歩くときの手の作法です。

曹洞宗では右手を上にしますが、臨済宗では左手で右手を覆う形となり、宗派によって上にする手に違いがあります。

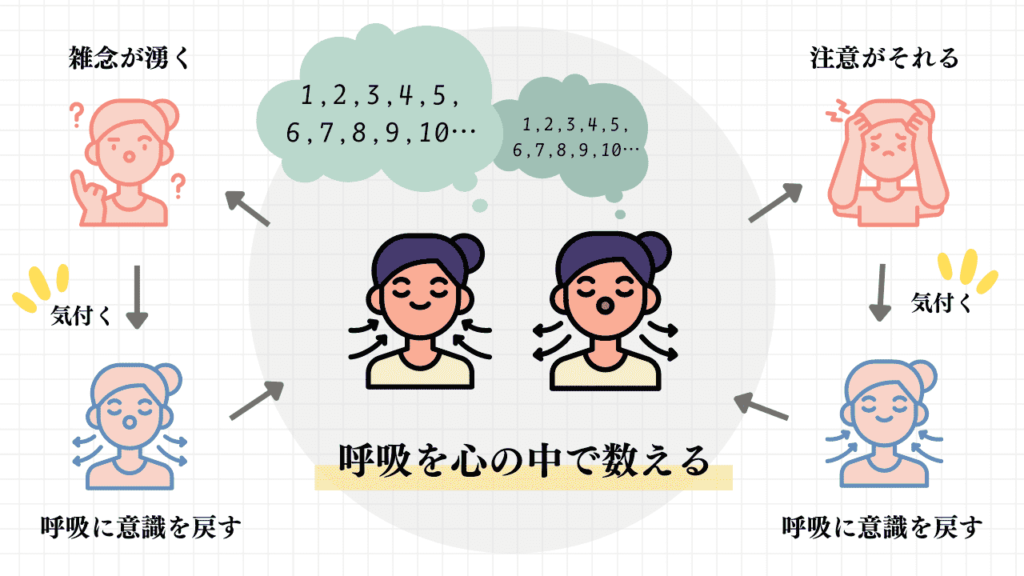

座禅の呼吸法

座禅では余計なことを意識せずに、口を閉じて鼻でゆっくりと丁寧な呼吸を行います。

ここではより座禅に取り組みやすいよう、息を数えて呼吸をする「数息観(すそくかん)」の呼吸法を紹介します。

数息観(すそくかん)

- 下腹に力を入れる

- 頭の中で「一つ」「二つ」と、「十(とお)」までゆっくりと数を数えながら、呼吸をする

「ひとー」で息を吐き、「つー」で息を吸います。

「ふたーつー」と続け、「とーおー」まで数えたら、また「一つ」から始めてこれを繰り返します。

数を数えることに意識を向けないために、十まで数えたら一に戻るようにします。

息を数えると、雑念も取り払われて心が安定しやすくなります。

なお、数息観については、以下の記事にまとめているので参考にしてください↓

警策の受け方について

警策(きょうさく・けいさく)とは、座禅のときに肩や背中を打つための木の棒のこと。

「警策は罰を与えるためのもの」というイメージを持っている方もいますが、座禅中に眠気に襲われたり、心が落ち着かず集中できないときは、警策で肩や背中を打ってもらうと心身をリセットしてまた座禅に集中することができます。

警策で叩かれることを「警策をいただく」と言い、受け方の作法をここで紹介します。

- 警策を持った僧侶(直道 )が近づいてきたら合掌します。

(これは警策を受けたいという合図であり、合掌しなければ直道は通り過ぎ、叩かれることはありません) - 直道が正面に来れば、合掌したままお互いに一礼。

- 警策を受ける姿勢を作るために、両手を脇に抱え体を前傾させる。

- 直道が軽く肩を叩いて警策を打つ位置を合わせるので、体の力を抜くとともに、警策が耳などに当たらないように、頭を左側に傾けます。

- 右肩に2回警策を受ければ、次は左肩に2回受けるので、頭を反対(右側)に傾け警策を待ちます。

- 警策を受け終われば、感謝の意を表してお互いに一礼。直道が離れたら、元の姿勢に戻ります。

警策についてもっと知りたい方は、「座禅と警策|木の棒で叩かれる理由を解説」の記事で語源や意味なども詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。

座禅でよくある質問

いざ座禅を始めると、いろいろな疑問が湧いてきます。

その中でもよくある質問について、その回答をまとめてみました。

足がしびれたり痛くなったらどうする?

半跏趺坐や安楽座で足が痛くなったときは、静かに足を組み替えてみましょう。

多少の痛みは座禅を続けることで慣れて痛くなくなりますが、無理は禁物です。

今回5つの足の組み方を紹介しているので、今の自分の身体に合った足の組み方を見つけましょう。

大切なのは姿勢が安定し、心と体がリラックスできることです。

座禅中に雑念が浮かんでしまう…どうしたらいい?

座禅は「何も考えてはならない」と言われますが、座禅中はどうしても雑念が浮かんでしまうものです。

このとき「考えること=悪」と思わないことが大切です。何も考えるなと思うほど、余計に頭の中が落ち着きから離れてしまいます。

なので雑念が湧いても気にせずに、雑念が湧いたことを受け入れ、また呼吸に意識を戻すことです。

息を吸って新鮮な空気が身体中に巡っていくのを感じましょう。

そのために、数息観で呼吸を数えるのがおすすめです。呼吸を数えることに意識がいくため、雑念が湧きにくくなります。

座禅中に眠くなってしまうのはどうしたらいい?

眠くなってしまうのも自然なことなので、眠気に気づいたらまた姿勢と呼吸に意識を戻しましょう。

しかし座禅中何度も眠くなってしまう原因として考えられるのがこちらです。

- 寝不足である、眠りが浅い

- 満腹(食後すぐ)の状態である

- 甘いものなど血糖値の上がるものを食べた

何をやっても座禅中どうしても眠いという方は、普段の睡眠の改善や、座禅前の食事内容・時間を見直してみましょう。

また座禅を行う時間を夜から朝に変えてみる、一度座禅を中断して立って歩いてみる(経行)のも心身のリセット法としておすすめです。

あぐらで座禅をするのはダメ?

一般的なあぐらだと背骨が丸まってしまい、座禅で長時間座るにはかえって腰が痛くなってしまいます。

あぐらのまま無理に背骨を真っ直ぐにしようとすると、他の筋肉に無理な力がかかり、座禅に集中できなくなります。

そのため座禅では、あぐらではなく安楽座や、今回の記事で紹介した足の組み方で行いましょう。

座禅は自宅でできる?お寺や道場に行くべき?

座禅は誰でも、どこででもできるものです。また自宅で行うことは、毎日座禅を続けるためにも良いことです。

しかし初めて座禅をする方は、できれば経験豊富な指導者の元で「座禅体験」に何度か足を運ぶのがおすすめ。

自己流で続けていると、間違った姿勢で足腰を痛めてしまったり、独りよがりな考えに固執し、かえって禅の考えから離れてしまったりすることも。

座禅体験でお寺の空間で座禅をすることは、リフレッシュにもなりますし、自身の迷いや不安も解消されます。

初心者の方でも気軽に参加できるものも多いので、ぜひ座禅体験に参加して座禅の魅力に触れてみてくださいね。

まとめ|座禅をはじめてみよう

心身のリフレッシュだけでなく、集中力や記憶力の向上など様々な効果も期待できる座禅。

今回は座禅の座り方について詳しく解説しました。

各項目で特に大切なポイントについておさらいします。

- 正しい姿勢をするために「坐蒲」を用意する

- 服装はゆったりとしたもので行う

- 結跏趺坐

- 半跏趺坐

- 安楽座

- 正座

- 椅子座禅

座禅で最も基本とされている座り方は「結跏趺坐」ですが、足が痛む方や身体が固い方などは無理をせず他の組み方で行うようにしましょう。

さまざまな足の組み方を知っておき、今の自分の状態に合った組み方を選ぶことが重要です。

大切なのは背骨をまっすぐに安定させ、心身ともに座禅に集中できることです。

- 手は「法界定印」の形で組む

- 呼吸は「数息観」で息を数える

- 「左右揺振」で身体の軸を決める

雑念が湧いてきたときも、呼吸を数えることに意識を戻しましょう。

また初めは正しい足の組み方や姿勢の整え方、心の整え方などわからないことも多くあると思います。

これから座禅を始めてみようという方は、まずお寺などで行われている初心者向けの座禅体験に参加してみることをおすすめします。

きっと良いリフレッシュになり、座禅の魅力を知る良い機会になると思います。

ぜひ気軽にできる座禅で、心と身体を元気にしていきましょう。

最後に、座禅についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事も参考にしてください↓